La

magie de la mode. Logique

de mode et pensée magique

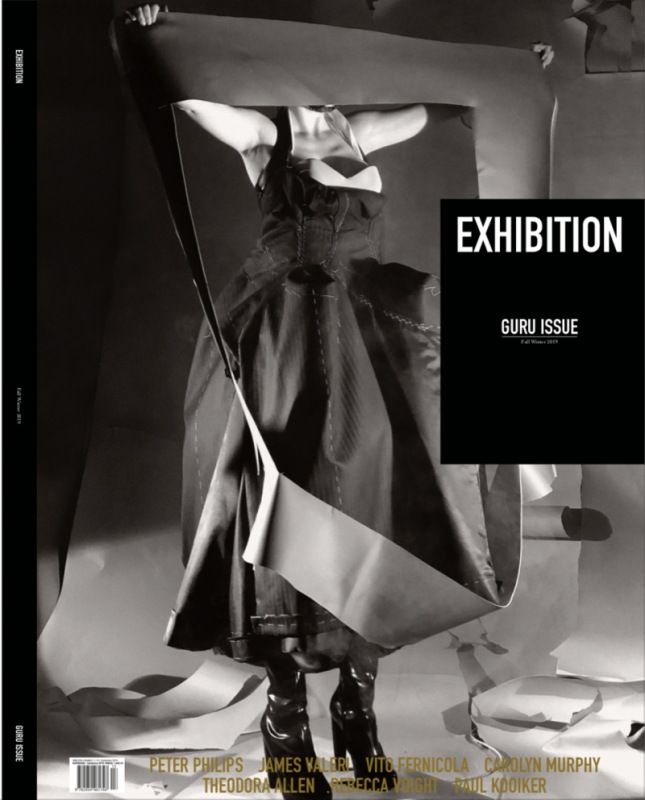

Ce

que l'on appelle la « magie » de certaines formes de

divertissement spectaculaire, que ce soit des parcs d'attraction, des

feux d'artifice ou du cinéma hollywoodien, se retrouve également

dans les représentations de mode. Les défilés, notamment, se

présentent comme des images d'un autre monde, éblouissants à-côtés

du réel, lieux

d'illusionnisme et d'émerveillement renouvelé. Ici, le fantasme

s'incarne et les rêves prennent corps : on voit défiler chez

Gucci des femmes aux oreilles d'or et aux larmes devenues bijoux,

chez Charles Jeffrey, on retrouve des atmosphères de grand bal

queer, en forme d'ode à l'extravagance, tandis que défilent

chez Comme des Garçons des silhouettes tout droit sorties d'un rêve

gothique, précieux et futuriste. Mais s'il y a une « magie de

la mode », ce n'est pas seulement parce qu'elle échappe, par

ses fastes ou par sa théâtralité, au domaine de l'existence

quotidienne. Elle est aussi une magie au sens strict, inhérente

au monde et à son expérience quotidienne, c'est-à-dire un moyen de

produire du sens, d'appréhender le réel et de s'y frayer des voies,

mais encore un mode d'action, un pouvoir, une force exercée sur les

choses et les

hommes. Elle est la

magie pratique et concrète dont Marcel Mauss a pensé un modèle

universel, celle à qui Lévi-Strauss rend toute sa dignité

intellectuelle dans La

pensée sauvage, système

cohérent de pensée

et d'action, bien moins chaotique qu'on ne veut le croire. Pour

comprendre cela, il ne faut peut-être plus tant regarder vers les

podiums eux-mêmes, que vers leurs effets, leur influence, en somme

vers les formes de pouvoir qu'ils exercent.

Le

« mana » de la mode

Dans

l'Esquisse d'une théorie

générale de la magie,

Marcel Mauss décrit toute magie comme force de résolution d'un

problème concret dont se préoccupe l'ensemble d'une société –

et dans problème concret on peut autant entendre blocage technique

qu'angoisse, incertitude collective. La mode tâche, dans cette

perspective, de répondre à la question de l'apparence légitime de

l'homme, question du « comment apparaître ? ». Elle

vient s'offrir en réponse au désir d'apparaître encore,

d'apparaître mieux, d'augmenter et de renouveler sans cesse les

charmes du corps. Réponse concrète à l'inquiétude de l'image de

soi, elle se constitue en action salvatrice, selon une temporalité

rituelle du recommencement, investissant toujours de nouveaux objets

de sa puissance. Elle est en cela une incarnation de ce que Mauss

appelle le « mana », ou puissance magique, puissance

de conviction et de résolution, « impersonnelle » dans

sa pérennité et son autorité (depuis des siècles c'est la

mode

qui remodèle périodiquement l'image du corps) mais « revêtant

des formes personnelles » (toutes les

modes

qui vivent un temps), existant dans le monde matériel par

l'entremise d'êtres ou de formes individués. Ce pouvoir protéiforme

de la

mode, transcende tous les lieux dans lesquels il se manifeste

ponctuellement : il n'appartient jamais à une forme, jean

moulant ou pantalon large, minijupe ou robe longue, etc., mais en

fait seulement le véhicule temporaire de sa puissance. Il faut ici

remarquer que comme toute magie, la mode institue son

propre champ de force et donc de légitimité, elle pose les

conditions de possibilité de sa propre efficacité : elle

répond à des questions dont elle détermine elle-même la

formulation.

La

couture comme art divinatoire

Mais

pour que des objets soient investis de ce pouvoir de mode et soient

capables de répondre à la question du « comment apparaître »,

il faut des médiateurs, des intercesseurs, des personnes capables de

les produire, ou au moins de les désigner comme tels. Il faut un

magicien, pour transformer une forme vestimentaire quelconque en

icône de mode : il faut Jacquemus, pour faire de la blouse de

grand-mère à pois un objet de rêve, il faut Maria Grazia Chiuri

pour déclencher une passion mondiale du béret en cuir. Et de fait,

celui ou celle

qui confie la responsabilité de ses apparences aux visions d'un

designer, lui fait confiance comme au détenteur d'une puissance

esthétique mystérieuse et incontestée, qui serait aussi une force

de compréhension du présent. C'est d'ailleurs un lieu commun de la

théorie de la mode que de dire que les couturiers sont « en

avance sur leur temps », et qu'ils voient plus loin que tous

leurs contemporains. Les

corps soumis à la mode se comprennent dès lors comme en position

d'attente, attente d'une révélation du futur, passant par le médium

qu'est le couturier, et qui ne pourrait advenir sans lui : :

Alessandro Michele n'est peut-être pas si loin du métier de son

père, qui était chaman.

À la confluence d'un monde commun

et d'un monde seulement pressenti ou rêvé, au croisement du

matériel et de l'invisible, du présent et du futur, le

designer amène ainsi à la vie des

formes latentes, venant frapper par l'intermédiaire de son esprit à

la porte de leur réalisation.

La

puissance charismatique du couturier

Mais

si les représentations de mode, et surtout les propositions des

couturiers, sont élevées au rang de paroles sacrées et semblent

pouvoir être qualifiées de visionnaires, c'est aussi en raison de

la confiance qui leur est faite par leurs fidèles. La foi en une

parole de mode amène à sa réalisation dans le monde : c'est

son public, ses adeptes, qui font du couturier un magicien, et qui

rendent réels ses oracles. C'est dans cette perspective que Pierre

Bourdieu et Yvette Delsault, dans un article de 1975 intitulé « Le

couturier et sa griffe : contribution à une théorie générale

de la magie » font du couturier l'opérateur d'une « alchimie

sociale ». Une fois sa légitimité reconnue par tous, il

transforme, par l'intermédiaire de sa griffe, le vêtement en objet

sacré, opérant ainsi, au moyen de son « pouvoir

charismatique », une véritable transsubstantiation de toutes

ses créations, dès lors investies d'une valeur transcendante. Le

phénomène récent de capitalisation du nom des influenceuses et

notamment des reines d'Instagram lançant des marques de mode offre

un exemple frappant de cette transformation du produit par la

puissance charismatique de l'individu. Car ce ne sont pas même en

tant que produits du travail d'un designer expert que leurs créations

sont achetées, mais seulement en tant qu'elles s'inscrivent sous

l'autorité symbolique d'une jeune femme, belle et admirable, et

donc, qu'elles renvoient, par suggestion, à un monde esthétique, à

un paysage imaginaire, à un récit existentiel dont la consommatrice

rêve d'être aussi l'actrice. À l'influenceuse, on fait donc

confiance comme à une source surnaturelle de prestige et de beauté :

l'on revêt, en s'enveloppant de son nom, l'ombre de ses qualités.

Affabulations

concrètes

Cette

participation à un monde imaginaire, que celui-ci soit créé

par Grace Wales Bonner, ou incarné

par Jeanne Damas, constitue une des dimensions fondamentales de la

mode. Dans le rayonnement imaginaire d'une pièce, dans tous

l'univers que l'on projette sur elle, mais aussi dans la capacité

qu'elle a à suggérer, à faire pressentir des aperçus de ce monde

à ceux que l'on croisera en la portant, bref, dans ce lien entre le

textile et le fantasme, s'identifie un des ressorts fondamentaux de

sa puissance, qui est avant tout une puissance suggestive. Un

vêtement « fait » ceci ou cela : dans une telle

tenue, on fait bibliothécaire,

dans telle autre on fait princesse r'n'b, on fera un jour grande

dame, un autre garçon manqué, etc. Et c'est précisément la

fabrique de

ce personnage temporaire qui apaise l'esprit, et qui fonde la vertu

curatrice de la mode. Car en lui on se connaît momentanément une

forme, une direction, presque un destin.

La force de la mode est de savoir ravir le corps et le faire vivre,

par le biais de l'image, autre part, de la vie d'une belle histoire

qui, si elle est comme une éthique rêvée, achevée, ne profite que

d'une expression brève et fragile.

Dans ce récit visuel de soi, réécrit par dessus celui de

l'histoire biographique, de l'intériorité ou des actes, advient un

ordre nouveau, une autre dimension de la personne, ordre

d'affabulation concrète et de fantasme réalisé. S'y combinent

en une même silhouette, des

lambeaux de narrations diverses, qui se nuancent, se confirment ou

s'infirment dans leurs lectures possibles – le décolleté profond

nuance l'oversize,

les sneakers

nuancent le costume trois-pièces, etc. La composition d'une tenue

est alors comme la possibilité retrouvée – pour quelques heures –

d'une existence, ou mieux, de plusieurs existences que l'on aurait pu

vivre, elle aménage des combinaisons impossibles, des rêves de

puzzles existentiels, obéissant autant à des lois formelles qu'à

des croisements éthiques complexes, où chaque genre, chaque

narration implicite doit s'équilibrer avec telle autre.

Poussant

nos qualités d'identification et d'imagination sur le chemin d'un

irrésistible vagabondage, elle se constitue en pratique active de

recréation du réel, où les objets comme l'être se révèlent

volatils et poreux les uns aux autres, où les images vivent autant

par le biais des corps, que d'une intense existence fantasmatique.

Son pouvoir est celui d'une réforme magique de soi par l'image, de

la réalisation concrète d'un imaginaire existentiel : on peut

dire de la mode qu'elle nous donne à sentir, vivre et penser la

possibilité d'une vie autre, démultipliée, mettant au jour par sa

révolution permanente des mondes impossibles qu'elle donne à

sentir, à percevoir, par la seule force de sa suggestion.